资讯分类

高开炸走!吊打内娱的大女主出现了 -

来源:爱看影院iktv8人气:210更新:2025-09-17 20:15:46

当前国内娱乐圈的女性题材剧集屡屡陷入争议,其中「伪大女主」人设成为最受诟病的焦点。这些作品以大女主为名,却将女性面临的困境无限放大,最终女性角色实现逆转,却仍需男性拯救。近期收官的《好事成双》便是典型案例。

此前的现象级剧集《我的前半生》同样展现出这一特质。

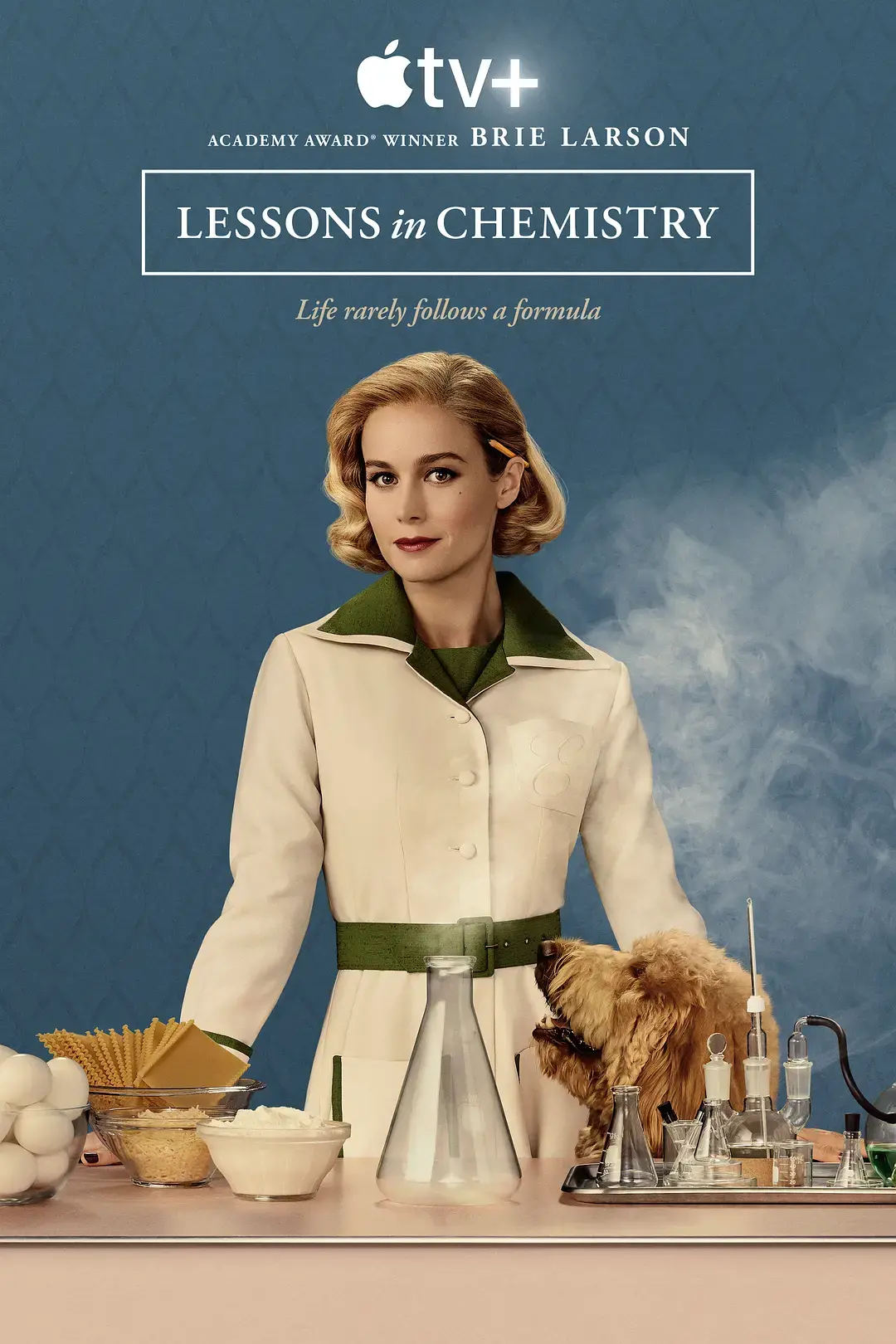

鱼叔近期意外发现了一部令人惊喜的新作,该作品同样围绕女性与职场展开叙事,却在剧情中触及了常见的「靠男人」争议点。令人意外的是,这部剧不仅未引发负面反响,反而以高热度持续爆红。目前豆瓣开分8.5,已攀升至8.7分,并仍在持续上涨。

本文将带您深入探讨这部颠覆传统「大女主」叙事的作品——《化学课》(Lessons in Chemistry)。不同于以往以感情线为主导的女性成长故事,该剧通过主角艾米丽·哈特曼的科学事业轨迹,展现出女性在男性主导领域突破桎梏的另类觉醒。从实验室内默默耕耘的普通研究员,到凭借实验数据赢得学术界尊重的化学家,艾米丽的每一步成长都建立在严谨的科学逻辑之上,这种以专业能力驱动命运转折的叙事方式,成功重构了当代观众对「大女主」的想象维度。

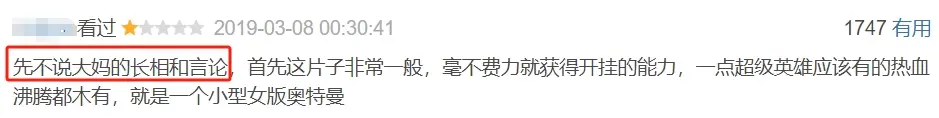

布丽·拉尔森凭借在电影《房间》中的出色表现斩获奥斯卡最佳女主角奖,奠定了其在影坛的巨星地位。然而,在2019年加盟漫威超级英雄电影《惊奇队长》后,却遭遇了大量负面评价。部分观众将注意力集中在她的年龄与外貌特征上,甚至将电影口碑不佳的责任归咎于她,这种舆论反差成为影坛瞩目的焦点。

随着《惊奇队长2》的临近上映,其预售表现平淡,市场对其票房预期普遍不高,似乎已成定局。与此同时,布丽·拉尔森则选择回归她最为擅长的现实主义题材,此次饰演了一位怀抱化学梦想的女主角伊丽莎白。在性别角色刻板印象根深蒂固的50年代,女性投身科研领域的门槛堪称天堑。然而,伊丽莎白凭借卓越的学术能力,成功斩获加州大学化学硕士学位,这一成就在女性整体教育水平尚处低位的年代尤为罕见。与众多励志女性角色相似,她展现出惊人的毅力,以近乎苛刻的自我要求不断突破极限——在常规工作时间之外持续投身实验研究,甚至主动割舍个人生活,如拒绝化妆、婉拒婚姻与生育的可能,只为全身心投入科学探索。

就努力程度而言,伊丽莎白的表现堪称完美。然而令人遗憾的是,她的付出并未转化为实质性的成果,研究成果乏善可陈,最终甚至被实验室解聘。

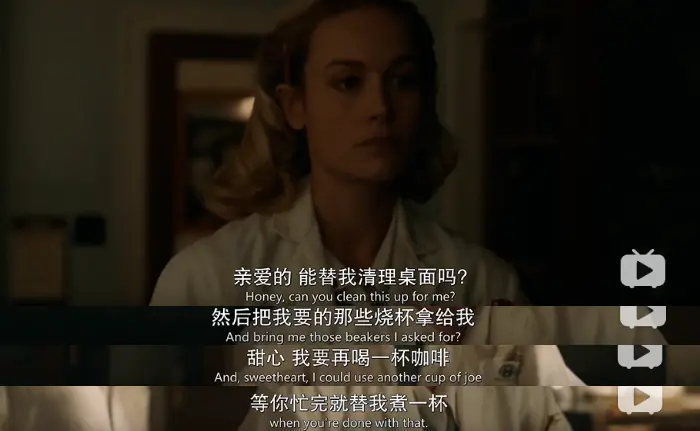

伊丽莎白未能获得博士学位的原因主要有两点:首先,她因遭受教授性侵并选择反抗,导致两人关系破裂。为换取博士学位,她被迫向教授道歉并承认所谓误会,但选择坚决拒绝妥协。其次,她的「努力」看似效率低下,实则源于工作内容的严重不匹配。尽管渴望进入化学实验室,却只能担任技师职位,从事技术含量极低的任务。即便具备指导实验的能力,也始终缺乏发表见解的机会。更令人无奈的是,她被强制要求履行传统「女性职责」,如整理实验室卫生、分发工作服、搬运器材以及为其他化学家煮咖啡等琐碎事务。真正能够投入研究的时间,仅限于下班后的有限加班时段。

即使在特殊情况下,她仍不具备使用特定试剂的权限。根据规定,若无男性化学研究人员在场监管,任何女性人员进入实验室区域均被视为违反安全条例。

历经多年苦心钻研,伊丽莎白终于取得了突破性成果,若能公开发表,便能迈入化学家行列。然而研究所管理层却以"技术岗无署名资格"为由,竭力阻挠其学术成果的呈现。权力与性别双重压迫,此类现象若置于当代国产剧,足以引发广泛争议与热搜讨论。在现实困境中,伊丽莎白却展现出内娱大女主的经典特质。伊凡斯这位化学界权威,以自身学术声望为担保,助其争取到独立实验室的资源。二人在科研领域形成默契配合,情感亦保持平等姿态——拒绝传统性别角色期待,选择以纯粹学术理想相守。这种超越世俗的联结,恰似现代职场中少有的理性之光。

随着剧情推进,逐渐趋于俗套,引发了网友们的担忧。

这部剧以一个出人意料的转折,彻底颠覆了「女性必须依赖男性」的固有叙事——当伊凡斯意外离世,伊丽莎白独自面对失去支持的困境时,剧情才真正揭示了性别议题的深层矛盾。表面上看,女性或许能借助男性获得事业突破,但这种「优势」实则是被暗中附加了沉重代价的馈赠。当伊丽莎白被迫退出实验室,在家中搭建临时研究空间、通过贩卖顾问服务维持生计,甚至以秘书身份重返研究所时,她所承受的不仅是职业上的挫折,更是社会规训对女性身份的持续挤压。

命运的捉弄让她的处境愈发艰难,怀孕更成为压垮骆驼的最后一根稻草。当身体状态与社会期待产生冲突,她不仅被彻底剥夺科研资格,更遭遇舆论的双重审判:或是被贬为「耽误事业的荡妇」,或是被讥讽为「自以为是的女性」。这种对女性成就的集体否定,恰似一个精心设计的闭环系统,将所有看似自主的选择都导向既定的结局。令人震撼的是,剧情并未止步于传统套路,而是让伊丽莎白以科研视角重新定义自我价值——她将分子料理的创新理念融入日常烹饪,意外开启全新事业版图,这既是对职业困境的突破,也是对家庭主妇刻板印象的解构。

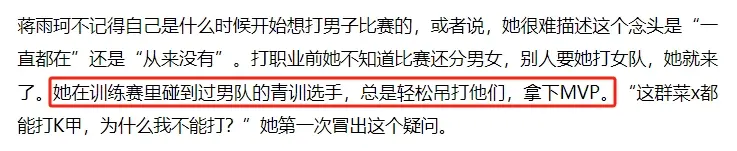

相较于内娱那些将婚姻与男性资源视为女性成功的终点站的剧作,《化学课》展现出更锋利的现实主义锋芒。它证明感情线的存在与否、是否借助男性实现突破,并非评判女性题材剧的唯一标尺。真正值得探讨的是作品是否敢于撕开社会规训的遮羞布。当剧中角色用科学思维重构生活准则,恰似对现实中「女性缺乏能力」等偏见的直接反驳。这种批判性叙事与近期电竞圈对女性选手的系统性排斥形成微妙呼应——当一位实力出众的女性电竞选手因性别遭遇职业壁垒时,《化学课》的启示显得意味深长:真正的平等,不在于是否需要男性支持,而在于能否打破既定规则,重新定义成功路径。

刘诗予在经历一番波折后成功加入男队,却接连遭遇教练沟通不畅、比赛出场时间受限、ID被他人占用等困境。尽管她在公开赛事中的表现未达预期,最终仍选择退出职业赛场,返回家乡。这位曾被寄予厚望的女性电竞新星,在舆论压力下黯然告别赛场,相关话题引发广泛讨论。社交平台上充斥着诸如「女性难以适应电竞环境」「成绩不佳勿归咎于外部条件」等争议性评论,反映出行业内外对女性选手的刻板印象与现实挑战。

正如《化学课》剧集中所展现的,男领导们曾对伊丽莎白冷笑着说:“你终究是缺乏智慧。”

女性是否真的缺乏智慧?剧中揭示了这种刻板印象背后的PUA本质。在专业能力与男性同事持平的前提下,伊丽莎白仍被迫承担琐碎事务,即便取得研究成果也未获得应有的认可,甚至连署名权都难以保障。同时,她还需应对育儿责任与职业发展的双重压力,这种结构性的不公导致女性在科研领域面临更多隐形壁垒。当学术成就出现差异时,社会往往简单归因于性别,实质上是在合理化女性需要突破的系统性障碍。

在电影《隐藏人物》中,拥有卓越数学才能的凯瑟琳因遭遇上司的责备而备受困扰。每当她需要如厕时,不得不前往三公里外的隔离设施,这一过程耗时良久,加之裙装与高跟鞋的强制性要求,更使整个过程变得更加艰难。她默默承受着种族与性别的双重压迫,却始终未被其他人正视。

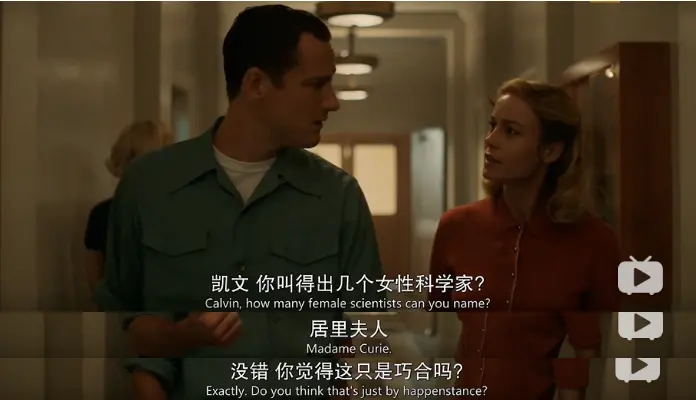

在科学史的长河中,不乏突破性别壁垒的杰出女性。其中,玛丽·居里便是最具代表性的先驱之一,她不仅在物理学与化学领域取得开创性突破,更以坚韧不拔的意志克服了当时社会对女性学者的偏见与阻碍,成为首位两获诺贝尔奖的科学家。

居里夫人一生除了卓越的学术贡献,更经历了被学术界质疑、遭受性别偏见的羞辱、乃至被整个国家排挤的时代重压。这些困境使她成为幸存者偏差的典型代表。而伊丽莎白则象征着另一种可能——在平行时空中,无数女性科学家曾遭遇相似的阻碍,她们最终被迫在科学理想与世俗期待之间做出抉择,或通过自我物化迎合社会期待,或选择回归家庭以求安稳。

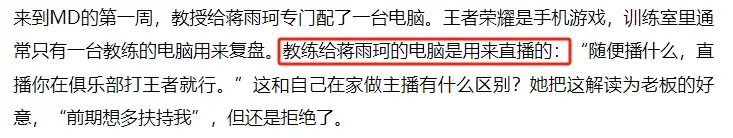

正如波伏娃在《第二性》中所指出的,男性在成长过程中无论是童年还是成年,往往被社会制度引导至一条充满挑战却具有稳定性的路径。而女性则面临截然不同的处境,她们被周围环境以难以抗拒的吸引力包围,逐渐偏离原本可能更具潜力的发展方向。这种引导表现为:当女性试图突破时,社会却以"轻松之路"为诱饵,暗示只要顺从世俗期待便可获得幸福;当她们意识到这些虚假承诺时,往往已经失去了奋斗的资本。《电子竞技不相信女性》一文中呈现的困境同样深刻:在职业发展初期,女选手本应接受专业训练,却被迫参与主播工作。相较于队友在艰苦训练中磨砺技艺,她被安排拍摄宣传片,并在训练时被要求开启直播。这种结构性的差异折射出性别角色期待对职业发展的深远影响。

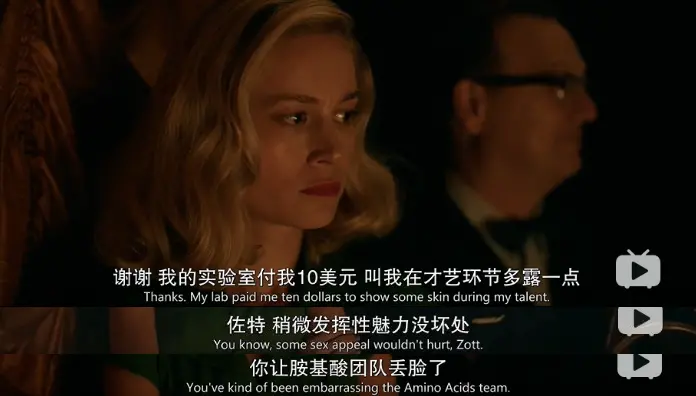

《电子竞技不相信女性》一文的作者刘诗予指出,所谓与电竞本身无关的「杂活」实质上是对外貌的刻意消费。当她在赛场上展现竞技实力时,媒体的关注焦点却始终停留在她的外貌之上,这种现象折射出行业对女性选手的刻板认知与媒介传播中的性别偏见。

教练对女性队员的态度缺乏专业性,仅以‘没有天赋’作为片面评价。然而,当面对失利的男队员时,却不再沿用天赋论,转而提供具体的技术建议。

「竞技体育,菜是原罪」这一表述在表象上并无不妥。然而当我们将视角投向赛场之外,比赛失利是否真能简单归结为选手水平不足?事实上,女性电竞选手所面临的评判标准远不止于胜负场次。大众舆论、教练指导乃至俱乐部管理,往往在无形中构建起独特的期待框架。值得深思的是,所谓绝对公平的竞技环境本质上属于理想化假设,现实中各项资源分配、社会认知偏差等结构性不公始终存在。令人矛盾的是,当竞技结果未能达到预期时,这种不公常被片面归咎于选手个体能力,进而将「菜」作为万能解释。这种现象某种程度上恰似一记反讽——我们既清楚知晓系统性偏见的存在,却在问题发生时执着于寻找单一归因。

在任何领域,那些突破限制、攀登高峰的佼佼者,往往经历过更为严苛的磨砺。然而这并不意味着既定规则本身具有正当性,更不应成为被漠视的枷锁。真正的成功者本应成为照亮他人的灯塔,而非被权力者扭曲为打压失败者的工具。若任由这种逻辑发展,实质上就是一场系统性的控制游戏。

当事人选择袒露困境,绝非为换取「菜」或「你不够聪明」的评判。指出问题本身便是一种勇气的体现。剧中的伊丽莎白在性侵事件发生时,曾用铅笔刺向加害者——这枚铅笔既是武器,也是记录实验数据的工具。面对要求她向加害者低头的舆论,她承认了自己的悔意,却并非因伤人而懊恼,而是感叹:「我后悔只有一支铅笔。」在争议议题中,记录问题本身已是难能可贵的尝试。那就一笔一画地书写,永不言悔。

本文至此结束。

最新资讯

- • 《长空之王》试飞员的生死瞬间!王一博胡军惊险刺激的航空冒险 -

- • 王宝强执导《八角笼中》,由真实故事改编,感人至深的命运之路 -

- • 两个嚣张的老父亲,折射出《坚如磐石》的全部用心 -

- • 请把「邪神」洛基还给我们 -

- • 成毅、李一桐二搭,《狐妖小红娘王权篇》启动,王权富贵霸气来袭 -

- • 《知否》海氏聪明贤惠,长柏娶她是高攀,大娘子为何不乐意? -

- • 《兰闺喜事》锦荣想嫁豪门,除门不当户不对外,有三难! -

- • 《烬相思》定档,宋伊人王佑硕主演,女强男弱,青年甜宠剧 -

- • 好家伙!赵又廷新剧刚开播就被五星刷屏,观众的好评理由出奇一致 -

- • 收视率高到“吓人”的6部剧,部部是经典,你熬夜追过哪部? -

- • 张嘉益《欢乐家长群》将袭,全员演技实力派,生活剧有盼头了! -

- • 特工任务:大结局姚瑶打入夜雾核心,黄子诚假死,高天阳继续潜伏 -

- • 最近已经上线的几部高分美剧,全是王炸 -

- • 悬疑剧《繁城之下》空降,躲过白宇帆,我却被53岁的大反派惊艳了 -

- • 200 剧集、百余部综艺,2024年长视频平台“卷什么”? -

- • 电影《莫斯科行动》专家研讨会在京举办 获赞“国庆档惊喜之作” -

- • 好电影有料真敢放!《好像也没那么热血沸腾》曝“拿球说话”正片片段 -

- • 《河边的错误》曝“追疯子的人”版海报 朱一龙称形象灵感来源于余华 -

- • 《志愿军:雄兵出击》路演进行中 高校学子以热爱续写先辈志愿 -

- • 电影《拯救嫌疑人》发“死罪释放”预告 张小斐挑战犯罪悬疑以命换命 -