资讯分类

胡歌打败范伟,又一个内娱黑幕? -

来源:爱看影院iktv8人气:833更新:2025-09-05 01:28:14

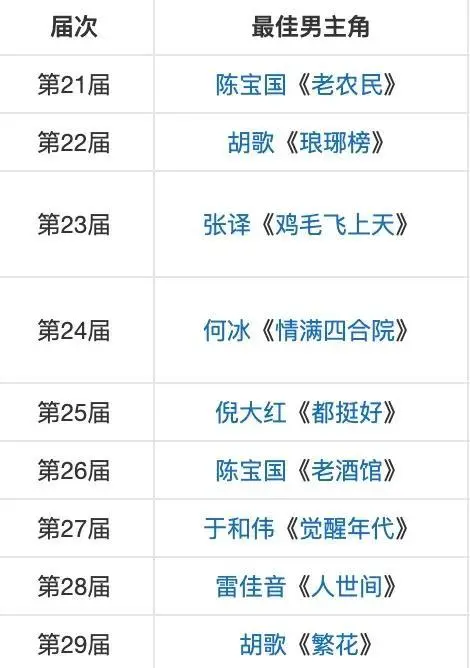

近日,白玉兰花奖盛典圆满落幕,然而视帝争夺战更为白热化。胡歌凭借在电视剧《繁花》中的出色表现,第二次斩获视帝称号,这一结果在业内引发广泛讨论。

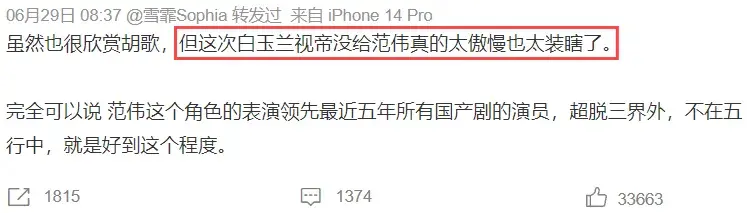

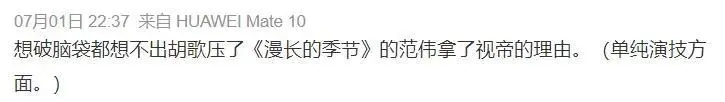

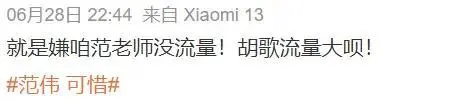

公众对范伟未获奖的决定反响激烈,不少网友在B站平台上围绕两人演技对比的视频评论区展开激烈讨论。数据显示,多数高赞评论倾向于认可胡歌的表演,相关视频因此被平台下架处理。尽管争议持续至今,双方仍处于针锋相对的争论状态,甚至出现了相互指责的现象。

毋庸置疑,这场视帝角逐不仅体现了演员之间的良性竞争,更深刻折射出行业长期存在的顽疾。那么,我们又该如何看待这场视帝角逐?不妨在此探讨一番。

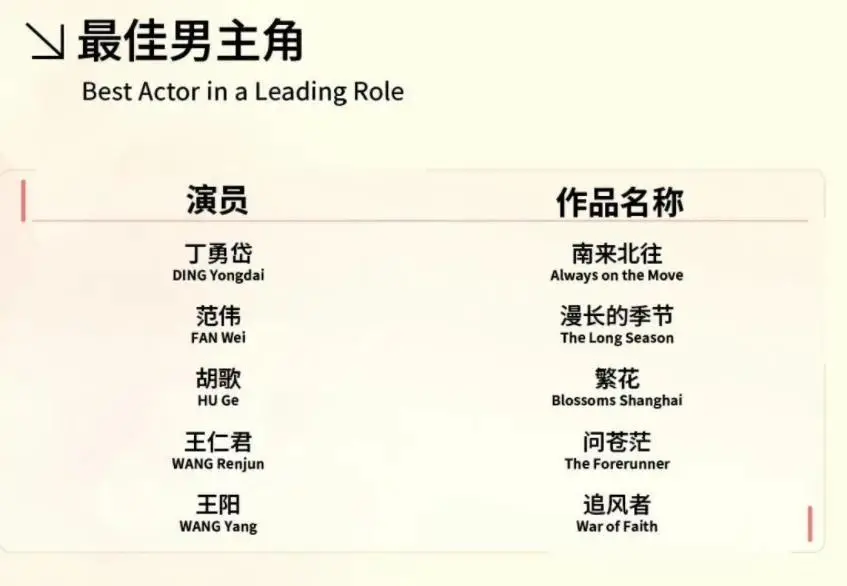

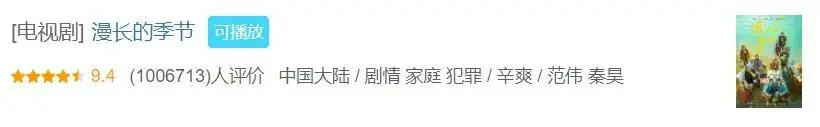

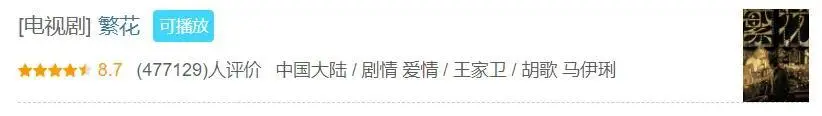

随着本届白玉兰最佳男主角提名名单的揭晓,业界普遍认为胡歌与范伟极有可能争夺视帝宝座。这主要源于两部作品《繁花》和《漫长的季节》在口碑传播与观众影响力方面取得的显著成就,使得演员的表演表现获得更广泛的关注与认可。

此外,观众对剧集的追捧程度也相当高。胡歌与范伟在剧中的精彩演绎获得了广泛认可。角色塑造极具感染力,多个经典场景更是成为热点话题。按理而言,无论是胡歌还是范伟获得视帝称号都合情合理。然而,胡歌最终夺得视帝殊荣却引发争议。部分观众认为,从作品口碑与热度来看,《漫长的季节》相较《繁花》更具优势。

从演技角度来看,范伟作为金马奖影帝和备受认可的老戏骨,其艺术造诣与胡歌相比,是否在表现力和角色塑造上存在差距?

在《漫长的季节》中,王响这一角色塑造得真实细腻,其情感张力与时代背景的融合令人高度共鸣。该角色成功地映射出时代洪流中无数挣扎求生的普通个体,整体表现无可挑剔。因此,部分观众认为其落选更可能是因时代语境与角色定位的错位,而非个人魅力不足。

长期以来,白玉兰奖因其地域色彩而饱受质疑。胡歌作为上海籍演员,凭借以沪语演绎的电视剧《繁花》获得奖项,这一事件使他成为舆论关注的焦点。

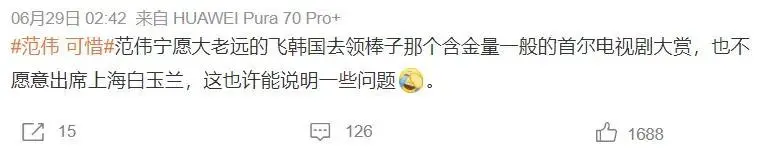

在颁奖典礼举行当日,范韦的缺席引发了广泛猜测,各类阴谋论随之涌现。

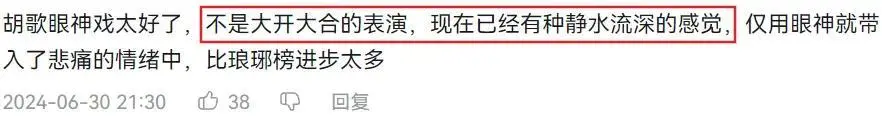

然而,面对这些争议,胡歌的粉丝群体同样表达了强烈支持。他们坚信此次获奖实至名归,认为在颁奖礼展示的提名者表演片段中,胡歌的演绎展现出更为细腻入微的情感层次和自然流畅的表达,毫无刻意做作之感。

与之相较,范伟的表演风格更具张弛之力,呈现出鲜明的小品式喜剧特质。

在探讨角色塑造的深层价值时,或许更应聚焦于演员对人物形象的精准把握。胡歌在《繁花》中诠释的宝总,作为上海滩商界叱咤风云的风云人物,其剪裁精良的西装、整齐利落的背头、举手投足间彰显出老上海绅士的风范,这些细节都为角色增添了立体感。然而,如何在展现成功商贾风范的同时避免人物形象陷入油腻感,恰是考验演员功力的关键所在。

在剧中,胡歌成功诠释了一个立体丰满的阿宝形象。他展现了角色从底层艰辛中奋斗崛起的成长轨迹,塑造出复杂细腻的心理层次:在面对商业对手时流露出机敏算计,在邂逅初恋情人时流露深情忧伤,在与挚友相处时呈现出自然松弛,在敬重师父爷叔时则透出诚挚敬意。更难得的是,他始终保持着对纯粹情感的坚守,让这个角色在经历世故沉浮后依然保有天真无邪的本质与赤子之心。

沪语的本土特色赋予角色更生动的市井气息,使人物形象更具亲和力。在王家卫标志性的镜头语言构建下,角色魅力随着叙事节奏自然流露,呈现出独特的艺术感染力。

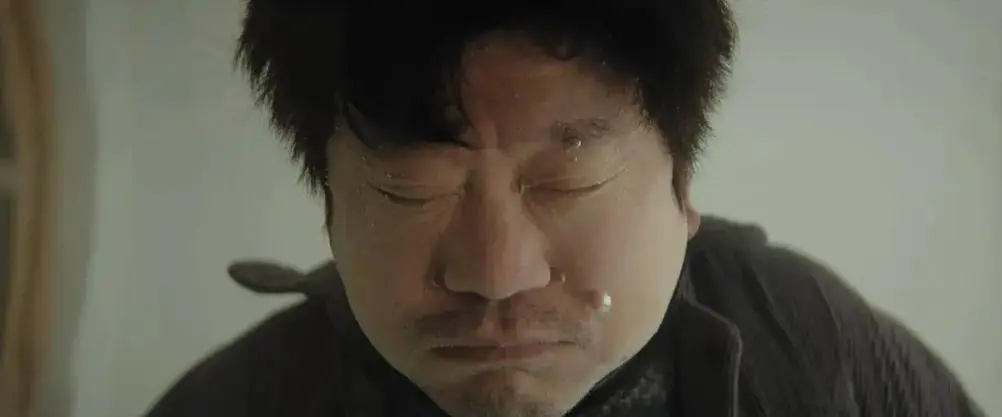

在《漫长的季节》中,范伟饰演的充满悲情色彩的平凡人物王响,其人生轨迹堪称一部时代的缩影。这位曾经满怀壮志的工人,曾在工作中争当劳模,生活中更是以热心肠著称,对儿子的关怀可谓无微不至。然而命运却在他最年富力强之时,将他推向下岗潮的冲击,又接连承受丧子、丧妻的双重打击,最终沦落至困顿境地。范伟以一贯朴实细腻的演技,将角色的悲喜起伏演绎得淋漓尽致,令观众感同身受。

生命在希望与绝望的交替中流转,无数细腻的刻画让这段历程愈发真实动人。当王响在得知儿子离世的瞬间身体僵硬如雕塑,又在恍惚间捕捉到儿子声音的余韵时,那些瞬间的表情波动如同利刃般刺破人心,赋予角色深刻的情感张力。这不仅是一个父亲形象的立体呈现,更是时代浪潮下普通人生存状态的缩影,映照出个体在命运巨变中的坚韧与脆弱。

两位演员都呈现出精湛的表演功力。然而从鱼叔的视角看,范伟在角色塑造深度与表演层次的细腻度上更具优势。相较胡歌所诠释的商人在时代浪潮中把握机遇、积极进取的正面形象,范伟的演绎更注重人物内心的复杂刻画与细微情感的传递。

在《漫长的季节》中,王响这一角色拥有更为广阔的时间跨度,其情感波动更具戏剧性,角色层次也更加丰富,为演员提供了更充足的表演空间。范伟凭借细腻入微的演技,对这一复杂角色进行了令人印象深刻的诠释,展现了其深厚的艺术功底。

电影颁奖并非简单的竞技较量,其评判标准往往超越单纯的表演技术比拼,难以对每位从业者的贡献进行绝对量化。各大奖项在评选时通常会综合考量演员的职业生涯轨迹,例如对其艺术突破性的整体评估。作为深受观众认可的资深艺人,范伟此次的表演依然保持着一贯的高水准。然而,若纵观其整个演艺生涯,此次的表现虽出色,却未达到令人惊艳的程度。此前他塑造了诸多朴实无华的角色形象,如2008年电影《耳朵大有福》中那个典型的东北小镇铁路工人,该人物形象虽真实生动,却也展现出角色类型化的局限性。

此外,正如网友所言,若将该角色由赵本山、葛优等实力派演员出演,同样能够产生相近的反响。

回顾胡歌的演艺生涯,其在《仙剑奇侠传》中塑造的清新俊朗小生形象,与在《琅琊榜》中演绎的隐忍深沉的梅长苏,以及在《繁花》中展现的精明强干的商界精英,构成了极具层次感的艺术蜕变。从角色类型到人物深度的跨越,不仅展现了其演技的突破性成长,更彰显了演员在不同题材中多元化的诠释能力,因此获得业界高度评价是理所当然的。

在业内人士看来,胡歌与范伟的视帝之争背后,折射出的不仅是表演层次的较量,更暗含着戏剧类型的文化碰撞。令人印象深刻的是一张曾引发广泛讨论的拼图——将《繁花》《漫长的季节》《山海情》三部剧的视觉画面并置,人们惊觉这竟是一组跨越时代的艺术对照。这种影像叙事的差异性恰恰印证了影视创作的多元价值,既展现了不同历史时期的社会风貌,也凸显了艺术表达的丰富维度。

《繁花》中光彩夺目的成功者「宝总」,与《漫长的季节》里挣扎在困境中的普通「王响」,共同勾勒出时代群像的多维图景。然而近年来,契合主流价值取向的正面人物形象在影视奖项评选中呈现明显优势,从《老酒馆》里陈宝国塑造的「为人处世皆为楷模」的陈怀海,到《人世间》中雷佳音演绎的「理想主义的普通人」周秉昆,再到《觉醒年代》里于和伟刻画的革命先驱陈独秀,这些角色持续获得行业认可。

在主流奖项的评判体系中,那些描绘社会阴暗面与人性复杂性的角色往往难以获得青睐。范伟塑造的王响这一形象,恰是对传统正面人物的解构。他身上烙印着时代与社会的多重创伤,东北工业体系的崩塌、失业浪潮的冲击、陷入恶性事件的挣扎,这些现实困境使他成为困在时代夹层中的普通个体,其挣扎与无奈恰恰映射出社会转型期的集体创伤。

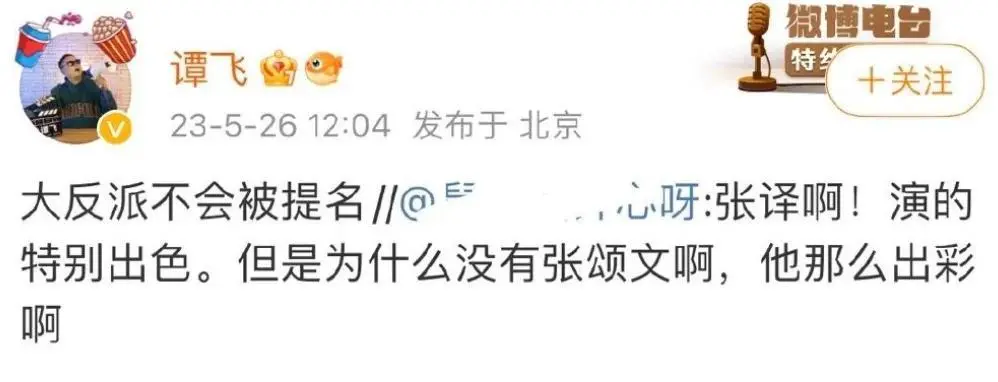

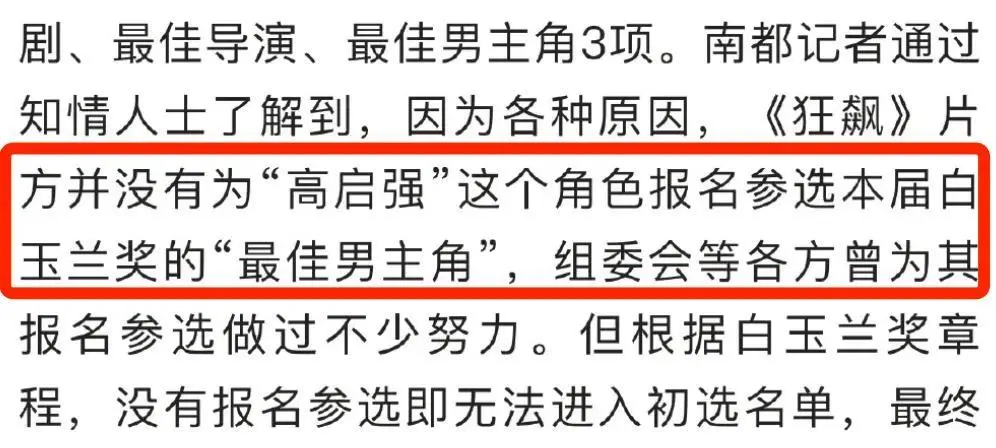

这不禁让我联想到去年白玉兰视帝评选中张颂文的缺席。谭飞曾直言「大反派不会被提名」,此观点虽存争议却无法完全证伪。回溯国产剧发展史,诸多令人难忘的反派角色往往与主流奖项失之交臂,如孙红雷在《征服》中塑造的反派形象,冯远征在《不要和陌生人说话》中的强硬对手,皆曾因角色定位而错失荣誉。

这背后或许折射出更为根本的结构性矛盾,即当下艺术评价体系存在显著的单一化倾向。这种狭隘且落后的评价标准不仅制约了艺术对人性深层次的探索,更未能充分回应观众日益多元的审美诉求。诚然,奖项数量并不能直接等同于艺术成就的高低,那些真正优秀的作品与表演者,其价值自会通过市场与时间获得印证。但不可否认的是,颁奖机制仍具有不可替代的引导功能——它通过构建荣誉体系,既为创作者提供正向激励,又在行业内部形成良性竞争态势,进而促进整体艺术水准的提升。更重要的是,奖项应当成为创新精神的风向标,既是对过往成果的系统梳理,更是对艺术发展方向的前瞻性指引。

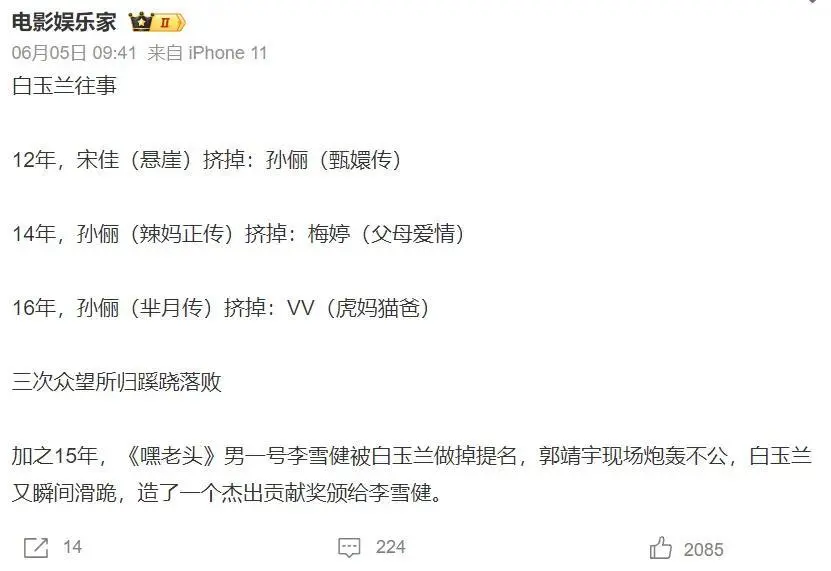

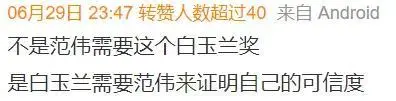

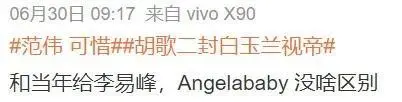

然而,作为中国内地最具影响力的电视奖项之一,白玉兰奖的公信力却日渐式微。近年来,各类评奖争议频发,不仅在公正性和专业性方面受到广泛质疑,其包容性与多样性亦明显不足。

近年来,白玉兰奖逐渐失去了大众的关注,许多普通观众已不再将奖项与作品质量、演员实力建立联系。「范伟惜败」的热搜话题中,观众们鲜有深入探讨结果本身,反而习惯性地将范伟未获奖等同于存在黑幕。这种现象使颁奖活动逐渐演变为一场自我满足的狂欢,最终沦为粉丝群体内部的「成绩」展示,而失去了其应有的行业引领作用。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -